优秀毕业论文专访 | 周晨璐:一点一点扑腾着翅膀飞高

Body

编者按:九层之台,始于累土,四载潜心,方有小成。经教务部公示,我系3位同学获中山大学2023届优秀本科毕业论文荣誉。

优秀的毕业论文是如何炼成的?我系邀请了夏乾诚、周晨璐、陈婧嫣三位同学分享论文写作的历程、心得和经验。

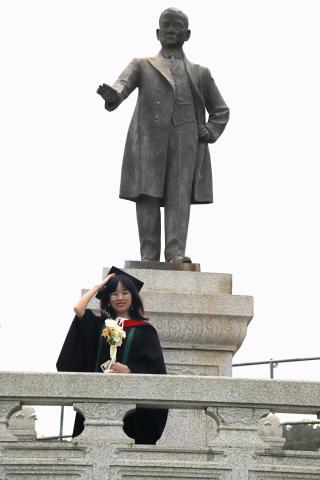

个人简介:周晨璐,中文系(珠海)2019级本科生。爱好汉语史,论文题目《<希麟音义>反切来源与结构研究——以卷五反切为例》,指导老师为许树妙助理教授。

一声一调,诠释着一个民族璀璨的语言文化;一音一韵,承载着中华文明独特的声音记忆。周晨璐与语言学结缘始于杨蓓老师讲授的《现代汉语》课程,随后又在侍建国老师讲授的《古代汉语(下)》课程中接触并爱上音韵学。如星子点亮夜空,兴趣点燃了周晨璐对语言学和音韵学的研究热情。万里蹀躞,以梦为归,周晨璐带着一腔热爱漫步在文字的星空下,徜徉于汉语变迁的历史画卷中,她说:“值得探索的语言现象和语音发展演变的痕迹就藏在日常的交流、会话之中,隐晦而严谨的语言学科常常给我‘一花一世界’之感。”

一、煦煦春风沐桃李——论文的诞生

一篇优秀论文的诞生,既需要研究者自身的苦心钻研,也需要引路者慷慨不懈的指引。周晨璐的本科毕业论文沿用了大三学年论文的研究方向,导师许树妙助理教授在论文的选题、框架和研究方法等方面给予了许多宝贵的建议。在周晨璐不断探索和成长的足迹里,总有导师坚实的脚印陪伴她走向正确的方向。师生间的思路交汇、良性互动编就了论文的经纬。正如她在致谢中所说:“老师在前方牵着我的手,以这样的方式带领我前行。”

在老师的指导下,周晨璐也总结出了选题范围方面的经验。论文选题大小的考量通常与个人能力息息相关,从个人经验出发,她更偏向于选择小切口的研究主题。大选题或许更容易研究出有价值的内容,但如果自身的能力还不足以驾驭宏大的选题,就要尽量缩小选题范围,延伸选题的纵向深度,挖掘小切口中的创新点。周晨璐的论文就是由《希麟音义》的反切来源与结构两个小的切口构成。

当谈到与导师交流思路的技巧时,周晨璐言,与老师交流前,自身需要先进行一番思考,然后再选择必要的问题咨询老师。“要先自己思考”和“尽量自己能做的都做好”彰显了她与导师沟通的原则,也蕴含了一种善于体察他人的品质。在与导师的沟通方式上,她认为面谈的效率是最高的,因为面谈便于及时追问细节和深入探索问题。“一定要好好把握和老师面谈的机会,做足准备。”周晨璐如是说。

二、学海无涯苦作舟——研究的开展

周晨璐的毕业论文工作量极大,涉及许多繁杂的文献对比和查验工作。她笑称自己采用的是“笨”方法,在前期确实花了许多时间进行材料收集和整理。不仅如此,语言学和音韵学的研究通常涉及大量专业术语,需要极其扎实的理论功底。在周晨璐看来,论文的写作是一个理论化、专业化的过程。写作中途迸发的或大或小的思考,最初都只是问题探索过程中的一个推测,需要通过充分的研究资料来证实。她就在证实的过程中,不断发现问题、解决问题,从而积累经验,并通过求助老师等方式逐个击破知识盲点,夯实理论基础。周晨璐享受于发现端倪、寻找答案时的“快乐与刺激”,这份淳朴的愉悦感引导她一路不懈地探索和思考,在知识的莽原中不断开拓。

然而,周晨璐也意识到了前期材料收集工作中的不足,并进行了反思总结:对于涉及大量统计和整理工作的研究,掌握好WPS等一系列工具的使用方法大有裨益。文字处理软件一般配备数量统计、筛选分类等功能,对语料分析和材料整理帮助极大。其次,要合理利用人工智能,如microsoft office access等人工智能软件的运用能够大大提高文献整理工作的效率。

此外,及时记录古籍文献处理的具体过程也至关重要。《希麟音义》一书有两个不同的校注本,又因《希麟音义》中的部分内容直接来源于《慧琳音义》,在考察《希麟音义》时,同一段文字有可能出现两种甚至三种不同的考订。最初因缺乏经验,周晨璐在对比不同的版本后只记录了最为合适的一种,而直接舍弃了其他版本,且没有记录取舍的过程与缘由。但随后她便意识到取舍的过程和思路应当有所保留,相关记录的书写不仅可以使文章的内容更充实严谨,还可能对《希麟音义》的校勘工作有一定的补充。

三、宝剑锋从磨砺出——论文的写作

相比于课程论文,毕业论文通常体量更大,专业要求更高,语言表达更精炼,研究难度也更大。在致谢中,周晨璐用“举步维艰”形容自己的毕业论文写作。写作的过程并不容易,在时间规划上,她的论文写作过程生动地展现了什么是“计划赶不上变化”。

尽管从一月份始,周晨璐就已着手整理材料,并确定了二月中下旬完成初稿的目标,但繁杂的工作和层出的问题使得交稿时间推迟到了三月中旬。由于涉及内容上的修改和结构上的调整,二稿和终稿最终的提交时间已临近毕业论文的提交期限。由此可见,毕业论文的写作需要预留更充足的时间和制订更为严密的计划。

在整理材料阶段,周晨璐也多次产生了“做不下去”的念头。最初她沿着学年论文的研究方向进行探索,但随着研究的深入,她否定了之前的结论,并且发现前人在这一领域的相关研究已较为系统和完备。在绝望感的包裹下,周晨璐选择抛开杂念,硬着头皮继续探索。“一定要写出什么”和“这篇论文要达成什么”已不再重要,她只是投入到自己的研究和分析中去,从头开始梳理思考的过程及自己认为有研究可能的推测。当她仅专注于当下该做的工作时,一些有价值的研究点反而浮现出来了。她的坚持不懈换来了那些回馈于她的、值得欢呼雀跃的时刻,像斑驳的光点,照亮了蹒跚地走在寻找真理路上的她,她说:“我不好说怎样就知道怎么去写了,只是工作做着做着就有答案了。”

发掘有创新性的研究点固然关键,但如何把自己在前期准备工作中粗糙的想法和观点呈现在论文里也是一个难题。在这个过程中周晨璐常常会陷入自我怀疑的情绪中,“不敢写”的心态成为她论文写作中的“拦路虎”。于是乎,她尝试先用最平实、最白话的语言把自己的想法打到文档里,再像小学生修改作文一样从头开始修改。就这样她将自己的毕业论文一步一步地打磨成一块璞玉,她也像自己在致谢中所提到的那样,在自身的探索与他人的帮助下,一点一点扑腾着翅膀重新飞高。